Кирилл Разлогов: Стэн, российские зрители, к сожалению, почти не знакомы с вашим творчеством. Расскажите, пожалуйста, о своей жизни, о том, как вы начали снимать фильмы.

Стэн Брекхедж: Я родился в Канзасе, Миссури, в доме для усыновленных детей. Это было место, куда посылали рожать дочерей из богатых семей под великим секретом, в глубокой тайне, потому что это был позор – родить вне брака. Позже я узнал, что моя мать работала там последние два месяца беременности, чтобы заработать деньги на оплату родов. Так делалось в Канзасе и по всей стране.

Я был усыновлен одной бездетной парой, которая таким образом стремилась спасти свой безнадежный брак. Мой приемный отец был гомосексуалистом, а моя приемная мама вышла за него замуж с идеей, что может научить его любви, хотела стать этаким профессором в семейной жизни. Моя основная, сколько я себя помню, задача состояла в том, чтобы примирить своих приемных родителей, спасти этот несчастный, безнадежный брак. Я был очень несчастен. Через несколько лет родители развелись, я остался с мамой. Поскольку репутация папы была плоха, то мама старалась свести все мои контакты с ним к минимум. Изредка я получал от него подарки к Рождеству. Мама пыталась обустроить мою жизнь, возила меня по разным местам, иногда очень жестоким: был такой Дом Гармонии, мы все называли его Ад Гармонии, это было ужасное место.

Ребенком я был слабым. У меня была астма, проблемы с ушами, аллергия. Я плохо слышал все свое детство, был толстым и носил очки с толстыми линзами. Я был из тех, кого дети бьют, и поделом, ведь я любил читать книги и был любимчиком учителей. Так что каждый вечер моя главная задача состояла в том, чтобы дойти до дома невредимым, чтобы меня не побили и не испортили мои книги, чтобы мама не вздрючила меня за них. Это редко удавалось. Думаю, даже Чарльзу Диккенсу было бы трудно описать мою жизнь. Я лидировал в умении ввязывался в неприятности, иногда криминальные.

Я думаю, истина заключается в том, что детство должно стать той песчинкой, которая застревает в мозгу человека и зреет там подобно жемчужине. Уж я постарался, чтобы это было именно так.

А чем я только не пытался заниматься, чтобы примириться со своей жизнью! Я пел в церковном хоре первым сопрано, я пел в национальном хоре радио, у меня был высокий замечательный голос. У меня, между прочим, и сейчас такой голос, который позволит мне выжить в трудные времена.

(поет арию «Аве Мария»)

Но когда я был молод, я пел гораздо лучше! Я пел даже не для того, чтобы упражнять мой голос, который я уже тогда осознавал, как Дар, данный мне Богом, а для того, чтобы люди, слушающие мое пение, возвращались душой к первоисточнику моего пения, моего Дара – к Богу! С тем же чувством я потом снимал фильмы. Да, правда, именно это чувство посещало меня, когда я снимал фильмы! То самое чувство, которое я испытал, когда пел первым сопрано в церковном хоре.

Еще я играл на фортепиано и на виолончели. Это очень важно, так как многие мои картины разных лет сделаны вручную, буквально нарисованы пальцами с использованием особых красок и растворителей, дающих на пленке эффект взрывов или разводов разных видов. А дело в том, что работа с пленкой, когда ты рисуешь поверх нее кончиками пальцев, напоминает мне именно игру на фортепиано: когда вы изображаете что-либо в одном кадре, то он, этот кадр, уже находится в зависимости и под влиянием всего того, что вы нарисовали в предыдущих кадрах – это касается формы, цвета, идентичности. Все фрагменты, которые появляются в кадре-вспышке, все они уже воплощены в другом кадре до того, как я начинаю рисовать. Вот, например, ярко-желтый всполох в кадре, я заранее знаю, каким он будет на четверть секунды ранее или на 36 кадров позже.

Живопись – это постоянная составляющая всего моего творчества, всего, что я делал, делаю и собираюсь сделать в будущем. И это очень напоминает мне игру на фортепиано. Я вообще думаю, что кино и музыка – самые близкие и родственные друг другу виды искусства.

Простота фотографии обманчива, так как требует соединения многого. Делая фотографию, ты хочешь, чтобы все соединилось воедино в одной вспышке. В одной мгновенной вспышке – вся история, сжатая во времени, все, что было, все, что есть и все, что будет.

Не могу без усмешки говорить о том, что многие считают главным родственником кино – театр, основной составляющей фильма драматургию, историю, сюжет. На само же деле сюжет может быть бесконечно далек от истинного содержания фильма, так же как театр бесконечно далек от магии кино! Не менее смешным мне кажется то, что фотография по-прежнему считается тем самым искусством, из которого родилось кино.

Кинолента тоже состоит в некотором роде из фотоснимков, она состоит из кадров – статичных кусочков пленки – мертвых в сравнении со всем фильмом, который есть ничто иное как безостановочное действие. Кадр неподвижен. Но именно по кадрам судят о фильме, и это ужасно, пусть даже и принято в профессии.

Если вы используете в фильме стоп-кадр, то и он может быть гармоничен. Но… Если, к примеру, у вас в фильме фигурирует ветвь дерева, то помещенная в стоп-кадр, она станет символом фильма, а это плохо для картины. Вся картина с этого момента будет крутится уже только вокруг этой ветви (или какой-то другой фигуры, или даже абстрактной линии, в общем, некого объекта).

Я много думал обо всем этом, потому что с самого начала, с тех пор, как мы с друзьями осознали свое желание заниматься искусством кино, я стремился к тому, чтобы в каждом снятом нами фильме было комфортно сосуществовать и музыке, и книгам, и стихам, и романам, и живописи, всему, что нам дорого. Мы задумывались: сможем ли мы создать ситуацию настолько комфортную для актеров, чтобы они смогли полностью раскрыть себя, отдать нашему фильму все, что имеют, были бы искренни и честны, оправдали бы наши ожидания? Мы сами были фанатично преданы кино. Мы готовы были отдать кинематографу все – время, деньги, чувства.

Если бы мы решили в тот момент сформулировать, в чем заключается смысл искусства, то пришли бы к совершенно справедливому выводу: искусство не принадлежит тем, кто его творит, оно принадлежит всем. Искусство не принадлежит тем, кто покупает его в те времена, когда нужно поддерживать искусство, искусство существует для тех, кто хочет больше узнать и услышать. Для всего человечества. Я не хочу быть излишне пафосным в этом вопросе, но ведь это именно так: ты создаешь искусство для тех, кто хочет больше услышать и увидеть. Я снимаю фильм не для себя, я снимаю фильмы для всех!

Кирилл Разлогов: Фильмы всегда были частью вашей жизни. Но существовала ли связь между событиями вашей жизни и тем, что происходило в ваших фильмах?

Стэн Брекхедж: Моя позиция, главная отличительная черта моего искусства – правда, еще раз правда и ничего кроме правды и «Да поможет мне Бог!» – та клятва, которую даешь в зале суда.

Вот только из этой клятвы вырастает нечто, что невозможно соблюсти. Хотя бы потому, что вся правда не нужна, так как существует много правил, которые исключают всю правду. Даже искусство требует ограничений правды, они, эти ограничения, как рамка кадра, неподвижны. Но это неправильно. Ибо ограничение – не есть движение.

«Да, поможет мне Бог!» означает, что художник верит. В любого Бога, в своего собственного Бога. Это коллективное бессознательное, человеческое суперэго. Коллективное бессознательное, если хотите, – это все, что угодно, все, что позволяет вам проникнуться тайной, прикоснуться к святому, почувствовать, что ты ведом. Это и есть «и да поможет мне Бог!».

Мне кажется, что руководствуясь этими принципами, можно делать искусство. Как я это осознал? В колледже у меня случился нервный срыв, потому мои мечты (с возраста девяти лет я мечтал стать писателем) потерпели крах. Потребовалось два с половиной месяца для осознания этой мысли, да еще эта полицейская власть в колледже, надзор как в детском саду, и в результате у меня случился нервный срыв. Я вернулся в Денвер, в город, где вырос, там я встретил нескольких моих друзей, которые были, так же как и я, разочарованы. Вместе мы решили, что должны попытаться снять фильм. Один из нас работал в кинолаборатории, просто ради заработка. И он объяснил нам, что, увы, но фильм, который мы снимем, не может получится высокохудожественным, потому что на высокохудожественный фильм нужно очень много денег. Помню, как после этих его слов у меня потемнело в глазах от прилившей крови. Многое в моей жизни складывалось тогда совсем не так, как мне хотелось, и для меня было мало разницы – жить мне дальше или умереть. И вот ко всему этому прибавилось сознание: оказывается, бедные люди не могут быть художниками, потому что для этого требуются деньги! Я не захотел смириться с этим. И мы взяли напрокат оборудование, получили какую-то помощь от кинолаборатории и стали делать свой фильм о юной любви тех, кто живет в трущобах под мостами Денвера. Тогда, знаете ли, я испытывал огромное влияние итальянских неореалистов – Де Сики, Росселлини – и сюрреалиста Жана Кокто. Кстати сказать, с чем я теперь не согласен, так это с сюрреализмом. Потому что сюрреализм – это не совсем правда, это лишь видимость мечты, лишь видимость настоящей мечты.

Кроме неореалистов и Жана Кокто огромное влияние на меня оказало русское кино: Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин. Я читал Александра Довженко и всех русских, которые попали мне в руки. Позже я посмотрел русские фильмы. Я знал их сердцем, я читал сценарии, я находился под сильнейшим впечатлением.

Правда, я считаю, что Эйзенштейн в монтаже ушел не так уж далеко, он только комбинировал различные типы работы с пленкой. Но я все равно очень люблю его, потому что он монтировал с большим мастерством. Именно посмотрев фильмы Эйзенштейна, я понял, что обязан расти до уровня настоящего мастерства. Я очень уважаю творчество Сергея Эйзенштейна и других русских, таких как Тарковский, Параджанов – он мой самый любимый режиссер – и Лариса Шепитько. Русская кинематографическая традиция оказала на меня величайшее влияние.

Хочу заметить, что когда ты растешь, развиваешься, ты должен внимательно присматриваться и к тому, и к другому, и к третьему. Но ты не должен полностью подпадать под чье-то творческое влияние, потому что настоящее влияние приходит к тебе как хороший друг, а не как отец, наставник, учитель, диктатор. Так вот, влияние Эйзенштейна пришло ко мне как хороший друг.

Но я еще раз хочу сказать «нет» фотографии. Я изучал фотографию, что называется, «mine own kind», в результате этих самостоятельных занятий, я выработал свое собственное представление об этом искусстве и понял, что для меня в нем не существует авторитетов. А еще я пришел к выводу, что фотография и игровое кино – противоположные виды искусства. Это верно так же, как то, что театр не может существовать на кинопленке, так же, как то, что музыка наиболее близка кино.

Музыка различает тона, канву, текстуры, оттенки, гармонию. Все в музыке должно постоянно двигаться. Кроме того, в музыке важное место занимает повторение темы на новом уровне, вариации темы. Великая заслуга русских композиторов XIX века – изобретение музыкальных вариаций.

Другим моим великим наставником была Гертруда Стайн. У нее нет повторений, но единственный способ понять это – изучать то, что выглядит как повторение, выясняя его истинный смысл. И я добивался, чтобы одни и те же образы снова и снова возникающие в моем фильме, зрители каждый раз понимали по-новому.

Я пришел к выводу, что рисование, архитектура, скульптура, поэзия – все они тети и дяди друг другу. И я очень люблю театр, о котором наивные люди думают, что он наиболее схож с кино.

Фильм и музыка – родственники (ранние «примитивные» фильмы не в счет). Музыка – это мать. Я забыл, кто именно сказал, что все виды искусства вышли из музыки, но это правда, потому что в музыке были великие времена, которые привлекали поэтов, писателей, даже художников, мечтавших сотворить в своих искусствах кусочек музыки, и недаром, в XIX веке появилось немало великих произведений искусства, в чьих названиях были использованы музыкальные термины.

В итоге всех этих размышлений я пришел к выводу, что звук не только не уместен в кино, но и рассеивает внимание. Тут можно запутаться. Если мне нравится какой-нибудь фильм, то я считаю уместным сравнивать его с оперой, если считать, что опера – это комбинация слов и музыки. В истории кино отношение людей к музыке все время менялось. И сегодня оно иное, чем раньше. Я решил для себя: хорошо, пусть будет звук. Я никогда не откажусь от звуков, даже если их будет всего два-три в фильме, впрочем, у меня есть множество звуковых фильмов, где-то около пятнадцати часов звуковых фильмов. Но я сделал открытие: наиболее сложное для меня в искусстве кино – это создание немого кино.

Звуковое кино для меня – это ни что иное, как две музыки, звучащие одновременно. Это может быть органично, как, например, композиции одного из величайших музыкантов в американской истории музыки Чарльза Айвса, у которого одновременно играют: симфонический оркестр – в центре, группа – слева, орган – справа. Все играют разное, но слитно, потому что все они родственны, потому что это великое искусство.

Нет, конечно, когда люди принимают звук всерьез и творчески сращивают его с литературой, музыкой, словом, со всем, что им требуется, у них действительно получается великое искусство. Но обычно все происходит не так, и музыка рассеивает, обесцвечивает, обесценивает изобразительный образ. Можете распрощаться с визуальным рядом! Уши кинозрителя принимают лавину звуков, а глаза его не видят. Вот ковбой бьет, его кулак пролетает в футе от лица противника, но за кадром в это время кто-то ударяет помидором о помидор, в результате чего вы слышите звук оплеухи. Но если отключить звук в этом фильме, то вы увидите, что произошло в кадре на самом деле.

Люди сами могут найти подтверждение моим словам, если выключат звук во время показа по телевизору любого фильма. Они увидят, как действие распадается на куски, и все происходящее на экране начинает выглядеть глупо. Или наоборот. Вы смотрите фильм с Марлоном Брандо и обнаруживаете, что звук вам вообще не нужен. Вам достаточно смотреть на его лицо – оно выражает оттенки любых чувств лучше тысячи слов.

Кирилл Разлогов: А что это был за фильм, который вы послали в Россию?

Стэн Брекхедж: Мне очень нравилась Лариса Шепитько. Мы чудесно общались, когда она приезжала сюда. Конечно я расспрашивал про ее учителя – Александра Довженко.

Смерть Ларисы была мучительна для меня. Многие полюбили ее, когда она была здесь. Моя первая реакция была – послать в Россию свой фильм, и я послал «Окно, вода, ребенок шевелится»1, потому что мы говорили с ней однажды об этом фильме, и она сказала мне тогда, что с одним молодым русским режиссером хочет сделать такой же фильм. Взять камеру, как это сделал я, прийти в дом, в частную повседневную жизнь. Идея еще не была ею окончательно продумана, но Лариса размышляла об этом. И после ее смерти я послал свой фильм в Россию с великим сожалением, что не сделал этого раньше. Где-то он лежит в Москве. Я знаю точно, что фильм дошел, потому что я получил ответное письмо с благодарностью.

Кирилл Разлогов: Расскажите о своем фильме «Dog Star Man»2, который является памятником вашего творчества и классикой авангардного кино. Не могли бы вы рассказать историю создания этого фильма?

Стэн Брекхедж: Я работал в коммерческом кино, но недолго. Я потерял эту работу, что было ужасно, потому что у меня не было других способов выживания. В результате нам пришлось переехать в дом родителей жены, который стоял в горах, недалеко от границы с Колорадо. Они приняли нас. Но я ничего не умел, чтобы зарабатывать на жизнь. У нас были дети, жена ждала еще одного. Ее родители были учителями, заняты целый день. Я спускался в город и пытался устроиться работать в пиццерию пекарем, мойщиком посуды, в общем, я готов был заниматься всем, что может принести деньги. Работы не было. Тогда я спросил родителей жены, что нужно сделать по дому? Нужны ли им дрова? Так я начал лазить по горам и рубить дрова – стал дровосеком. Я собрал достаточное количество дров. Им хватило этих запасов на десять лет вперед.

В процессе рубки дров я получил заказ – снимать фильмы для штата Колорадо. Мне дали недорогую пленку, хорошую аппаратуру и я начал снимать фильм о человеке леса. О современном американском дровосеке. Это должен был быть современный фильм, трагедия: о том, что дерево мирозданья рухнуло. Подобная мысль прозвучала потом в последнем фильме Тарковского «Жертвоприношение»: можешь ли ты восстановить это дерево, вырастить его заново? Это и есть основная идея «Dog Star Men». Только я заговорил об этом в 1959-ом году.

Итак, я принялся лазить по горам в сопровождении моей собаки. Сначала я думал, что это будет короткий фильм. Его первая версия длилась всего полтора часа. Но в результате получился фильм длиною в четыре с половиной часа. Сказка о человеке, который поднимается в горы для того, чтобы нарубить дров, обогреть детей, накормить семью. Я карабкался в горы, моя жена Джейн снимала это.

Горы не были столь уж высокими, потому что я плохой скалолаз и могу упасть даже на небольшом склоне, но я выстраивал кадр так, чтобы горы казались абсурдно, неправдоподобно вертикальными. И пока я лазил по горам, то все время снимал деревья, которые могли быть свидетелями зарождения человечества. Я также включил в фильм кадры из учебных лент Университета Колорадо – взрывы на солнце, изображения звезд. Снимая этот фильм, я столкнулся с еще одним великим русским моей жизни – Джорджем Гамовым, который преподавал физику в университете. (Когда я делал коммерческие фильмы, детские познавательные ленты «Мистер Томпкин», то работал с его сыном.) С ним мы и снимали кадры для фильма «Dog Star Man». Эти образы визуализировали борьбу человека за жизнь, к примеру, это могли быть кадры деления клетки крови. Мы снимали через микроскоп, или надевали овечье сердце на руки как перчатки и имитировали биение сердца. Мы снимали действующую почку, которую Гамов искал по всему миру для того, чтобы показать на ней, как очищается клетка. И все это соединялось с походами в горы, с играми с детьми. Этот фильм был частью моей личной жизни, вся моя семья была вовлечена в это дело. И я был счастлив, когда по истечению стольких лет этот фильм был внесен Библиотекой Конгресса в сотню лучших фильмов в истории кино.

Кирилл Разлогов: Я помню, что в одном из ваших фильмов, не назову его названия, вы цитируете Достоевского. Это так?

Стэн Брекхедж: «Идиота»?

Кирилл Разлогов: Да.

Стэн Брекхедж: Я всю жизнь читал много психологической литературы, всего Фрейда перечитал несколько раз. Как-то я читал одну книгу, не помню ее названия, главный герой этой книги – библиотекарь, который работает в тюрьме, где содержатся заключенные с психическими отклонениями. Среди них много заключенных, убивших своих отцов (Эдипов комплекс – одна из главных навязчивых идей человечества) и очень мало тех, кто убил своих матерей. (Хотя на самом деле это не так, просто автор написал эту книгу в защиту Фрейда.) И вот, закончив чтение среди ночи, я отправился спать, и мне приснился сон, в котором я убил свою приемную мать, очень жестоко, топором зарубил! Вот где был настоящий Достоевский! Когда я проснулся, мои руки тряслись от тяжести топора, который я воткнул ей в череп. Я был ужасно напуган и немедленно стал работать с этим. «Псалмы убийцы» – так назывался этот сценарий. Работал я очень кропотливо, по крупинкам собирая образы. И это мне реально помогло.

Убийство сидит в каждом, ужаснейшее, обычно бессознательное. И как часть этого – исповедь Ставрогина – на мой взгляд самое откровенное, правдивое и честное, что было написано в истории литературы, недаром эта книга так долго была запрещена, для меня она имеет принципиальное значение. Я убежден: за все придется платить.

Захватывающий сон!

Кирилл Разлогов: Расскажите о Тарковском, он же был у вас в гостях в этой самой комнате. Что происходило здесь тогда?

Стэн Брекхедж: Это было более пятнадцать лет назад. С тех пор, как в ней был Тарковский, эта комната была перестроена, очень изменилась. Тогда это была очень темная комната. В тот день было жарко, полдень. Коричневые бумажные жалюзи закрывали окна, обои были в цветочек, как где-нибудь в Канзасе, где я вырос. Было довольно грязно.

Многие люди просили меня показать мои фильмы Тарковскому. Я не хотел этого делать, потому что у меня было что-то вроде предчувствия-предубеждения. Но когда он сам попросил меня, я согласился. Мы встретились в этой комнате. Его жена была здесь и моя тоже. Еще с ним было несколько молодых людей из России и других стран – ассистенты, помощники, и Занусси – польский режиссер. Помню я осмотрелся вокруг и сказал: «Боже! Как я буду показывать здесь мои фильмы, в комнате слишком много света, и стена вся в цветочек, как же я буду показывать вам фильмы?» Но пришлось, и я стал показывать фильмы через всю комнату.

Мне кажется, я начал с «Окно, вода, ребенок шевелится», и на третьей минуте раздался сердитый крик по-русски. Затем они перешли на польский, Занусси заговорил по-польски, стал переводить с польского на английский, а с английского на русский. Я сказал: «Может мы поговорим после просмотра фильма?», но Тарковский, закричал: «Нет, нет, и вообще, что ты из себя строишь, что это за самолюбование, это не кино!». И он принялся атаковать не только каждый мой фильм, нет, он взял курс на разоблачение всех фильмов американского поэтического жанра. Мы пытаемся показывать ему фильмы, а он не прекращает говорить. Я был подавлен. Потому что я хорошо относился к нему. Я отдавал ему должное, я учился у него и считал его великим режиссером. И все это стало сюрпризом для меня. Его жена дергала мою жену за рукав и кричала: «Посмотри, они дерутся как петухи!».

Я сказал ему только одно, но и это разозлило его. Я сказал: «Какое тебе дело, я снял этот фильм на собственные деньги, я делал этот фильм один, никто не поддерживал меня, я творил как одинокий поэт. У меня не было целого правительства, которое может послать призывников в деревню, где будут съемки, чтобы они выполняли мои приказы, хотят они этого или нет». Это очень обидело его, он был зол. Извините, но я сказал ему это. Я очень сожалею…

Потом произошла еще одна довольно смешная вещь – пьяный молодой человек стоял под моими окнами, без конца выкрикивал мое имя и повторял: «Я убью тебя, убью, сукин сын!». Он приехал с Тарковским. Кажется, он был из Чехословакии. Я спросил его: «Что я тебе сделал? Я устроил так, чтобы вы провели время вместе со своим Учителем и этим заслужил от тебя оскорбления?» Он ответил: «Я был с ним пять лет и он ни разу ничего не сказал о моих фильмах! Он вообще ничего не говорит о чужих фильмах! А с тобой он полтора часа страстно обсуждал твои фильмы! И это было прекрасно! Давай выпьем русской водки!». Тут я почувствовал себя несколько лучше. Но как бы то ни было, то, как себя вел Тарковский – это не моя манера общаться с людьми.

Кирилл Разлогов: Расскажите нам о фильмах, которые вы рисуете на пленке.

Стэн Брекхедж: Это звуковые фильмы. Хотя большинство моих фильмов – немые, но теперь я опять стал делать звуковое кино. В прошлом году я сделал звуковой фильм длиной в восемнадцать минут. Я продолжаю снимать и доделываю большую картину. В нее войдут четыре фильма, которые я делал более десяти лет: «A Child’s Garden and the Serious Sea», «The Mammals of Victoria», «The God of Day Had Gone Down Upon Him» и, наконец, последний, работу над которым я еще не завершил – «Panels for the Walls of Heaven»3.

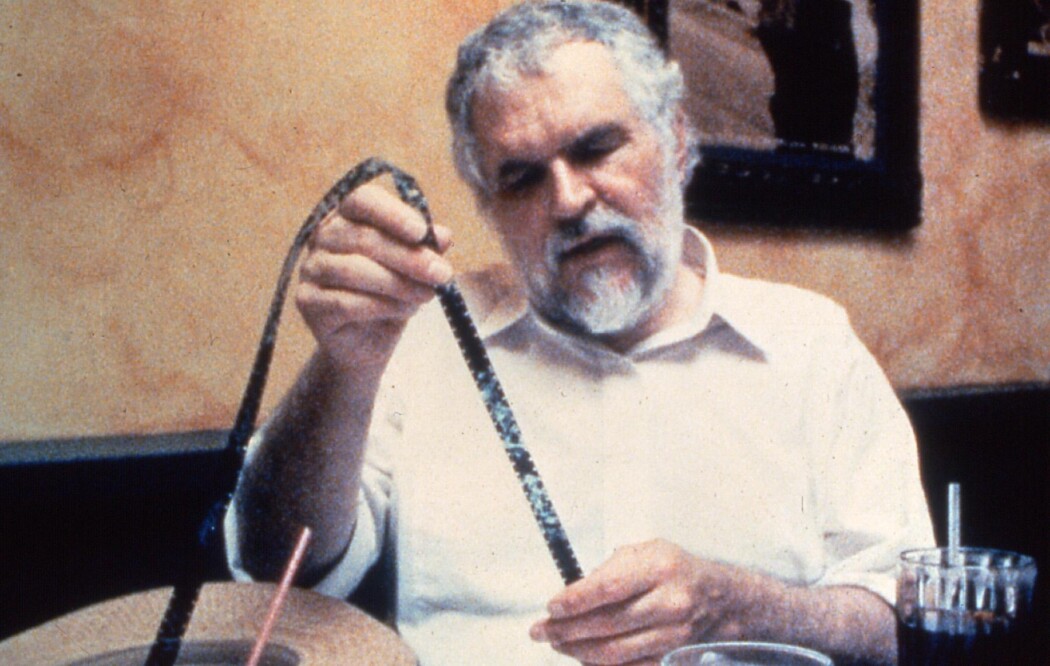

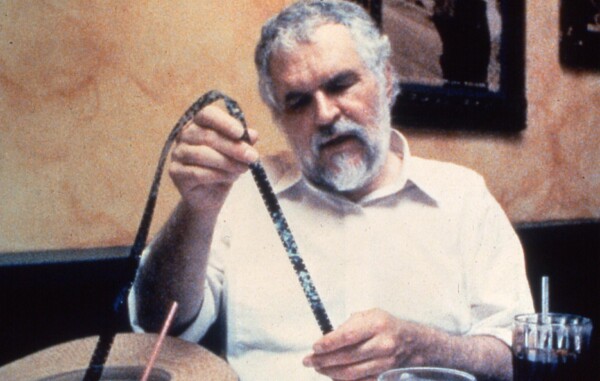

Но основная моя работа – вот она. Я вожу ее повсюду с собой. Боюсь, зрителям, будет трудно понять, что это, поэтому я сейчас помещу пленку на белый фон, чтобы было видно. Видите, я рисую прямо на пленке, делаю своего рода видимую музыку. Красная часть – это то, что я успел сделать, пока был здесь.

Я делаю музыку для глаз, беззвучное кино. В ее основе – музыкальные принципы построения и гипнотизм. То, что получается в результате, можно назвать абстрактным кино. Взаимодействие цвета и форм словно целая нервная система. Я создаю свои фильмы, как композитор, который творит за пределами слуха и физиологии, искусство вливается в ум и души людей, как кровь течет по венам. Поэтому я называю искусство видимой музыки – музыкой сфер. Работаю я в основном вот такими ручками, фломастерами и специальными скрабами, которые используют дантисты при чистке зубов.

Один фильм – это примерно три месяца работы! Это то, что более всего занимает меня сейчас. Хотя вот в прошлом году я закончил длинный фотофильм. Но я не хочу оформлять его в офорты, так же как не хочу печатать эту пленку, чтобы сделать офорты. Хотя бы потому, что это занимает много времени. Не три минуты, а три недели, а может и три месяца. Я больше не хочу заниматься офортами.

Люди думают, что американские режиссеры успешны и независимы, но это не так. Большинство моих друзей-режиссеров умерло в забвении. Оно привело их к самоубийству, пусть это и выглядело, как передозировка наркотиков или автокатастрофа. Американские режиссеры – в том же положении, что и американские поэты, в большинстве покончившие с собой такими способами, в сравнении с которыми японское харакири покажется более чем комфортным.

Что значит заниматься искусством в США? Это все равно что вскрывать себе живот, вынимать свои внутренности и при этом слышать, как все вокруг говорят: «Хватит, браток, лучше живи в согласии с системой». Замечательно! Неудивительно, что так много американских поэтов добровольно ушло из жизни, и по моему мнению, это были наиболее значительные поэты! И мои друзья-режиссеры поступили так же – около восьми человек покончили с собой.

Что касается меня, то я живу на пенсию в Ванкувер Айленд, штат Виктория. Там, где выросла моя жена. Мы пытаемся выжить. Я даже получил страховку, потому что в этой стране каждый гражданин должен иметь страховку, иначе можно умереть на ступеньках больницы. И люди должны знать это.

Выхода нет. Канада, например, поддерживает художников гораздо больше, чем Америка, потому что в Канаде население меньше. Но вот город Берлин, один только город Берлин, поддерживает художников больше, чем Канада и Америка вместе взятые!

Знаете, если бы смог, я бы послал все свои фильмы в Россию. Конечно, они должны были бы быть распространены и в Чехословакии, и в Польше, и дальше в Азии. Я стал бы сбрасывать их над городами на маленьких парашютах. Но у меня сейчас другая забота – вырастить двух маленьких мальчиков. У меня вторая семья. И мне их надо выучить, а это тяжело. Я могу брать деньги за свою работу, но я поклялся больше не печатать офорты, потому что мне нужно платить за аренду дома. У нас с семьей нет собственного дома. Я не жалуюсь, я понимаю, что все это звучит абсурдно здесь в этой отремонтированной комнате, с этой большой кроватью с высокой спинкой и хорошим виски на столике4.

За свою жизнь я выучил восемьдесят студентов, и это был очень нелегкий труд. Сейчас мне шестьдесят восемь лет. Большинство моих друзей умерло, и если бы не Йонас Мекас, мы бы все умерли, но он все эти годы оказывал нам большую поддержку.

Грустная правда об Америке – то, как поддерживается искусство в стране, которая была мировым лидером по крайней мере всю вторую половину ХХ века! Культура пришла в Америку из Европы, ее принесли европейские эмигранты такие, как Гугенхейм или Мекас, который приехал вместе с братом после войны из пересыльного лагеря для беженцев. Это ведь Мекасы придумали идею американского независимого кинопроката, а до того не существовало возможности показывать мои или другие независимые фильмы. Они сказали: предоставьте это нам! Дайте людям возможность увидеть иное искусство! Но, увы, в Америке все это отвергается!

Каким бы тяжелым не было экономическое положение России, но у вас существует особое отношение к искусству. Не знаю, действительно ли Берлин лидер в оказании поддержки искусству, но я знаю, что за пределами Америки существует особое отношение к искусству. Оно основывается на мнении, что человеческое общество в искусстве нуждается.

Итак, я живу, в то время как большинство моих товарищей уже умерло. Нелепо, ужасно. Мы потеряли их, мы утратили их работы. Это значит, что они не будут признаны даже после смерти! Хотя, конечно, мы стараемся сделать все, чтобы представить публике их уцелевшие работы.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел бы сказать русским. О, я знаю все печальные русские истории и не хочу с вами состязаться в печали. Но не могу не сказать: знайте, есть на свете плохие места, а есть места еще хуже. Главное: не быть дураком по отношению к своей собственной культуре!

Интервью состоялось 2 сентября 2001 года в г. Теллурайде, Канада.

1 «Window Water Baby Moving» (1962). Статьи Стэна Брекхеджа и Джейн Брекхедж о съемках этого фильма читайте в разделе «Я, Стэн Брекхедж» в рубрике «Архив».

2 «Dog Star Man» (1962-1964)

3 Этот цикл из четырех фильмов Брекхедж объединил одним названием «Vancouver Island films». Первый фильм цикла «A Child’s Garden and the Serious Sea» Брекхедж завершил в 1991 году, второй «The Mammals of Victoria» – в 1994, третий «The God of Day Had Gone Down Upon Him» – в 2000,четвертый «Panels for the Walls of Heaven» в 2002.

4 Брекхедж давал это интервью, вольготно развалившись на собственной кровати с высоким изголовьем. Он сам выстроил эту мизансцену и с удовольствием руководил действиями начинающего оператора Кирилла Разлогова.